岐阜県 GIFU Pref.

1. 中津川市 (苗木/蛭川/高山)2018年~

調査のプロセス

| 1. | 2018年 3月~ 2019年10月 | 苗木地区 | 丸山神社のフナ岩 | No. 1_1 |

| 2. | 2019年 4月~ 2020年 3月 | 蛭川地区 | 笠置山 (エリア 1) | No. 1_2 |

| 3. | 2019年 3月~ 2020年 3月 | 高山地区 | 岩山 | No. 1_3 |

| 4. | 2019年 3月~ 11月 | 苗木地区 | 浅間山 (エリア 1) | No. 1_4 |

| 5. | 2020年 3月~ 12月 | 蛭川地区 | 鳶岩巣山(エリア 1) | No. 1_5 |

| 6. | 2020年 4月~ 2021年 5月 | 苗木地区 | 浅間山 (エリア 2) | No. 1_6 |

| 7. | 2020年 4月~ 6月 | 蛭川地区 | 若山 (エリア 1) | No. 1_7 |

| 8. | 2020年 5月~ 12月 | 蛭川地区 | 若山 (エリア 2) | No. 1_8 |

| ▼2021年以降 (N35度31分40秒ライン調査) | ||||

| 9. | 2021年 4月 | 蛭川地区 | 笠置山 (エリア 2) | No. 1_9 |

| 10. | 2021年 5月 | 蛭川地区 | 鳶岩巣山(エリア 2) | No. 1_10 |

| 11. | 2021年 5月 | 苗木地区 | 浅間山 (エリア 3) | No. 1_11 |

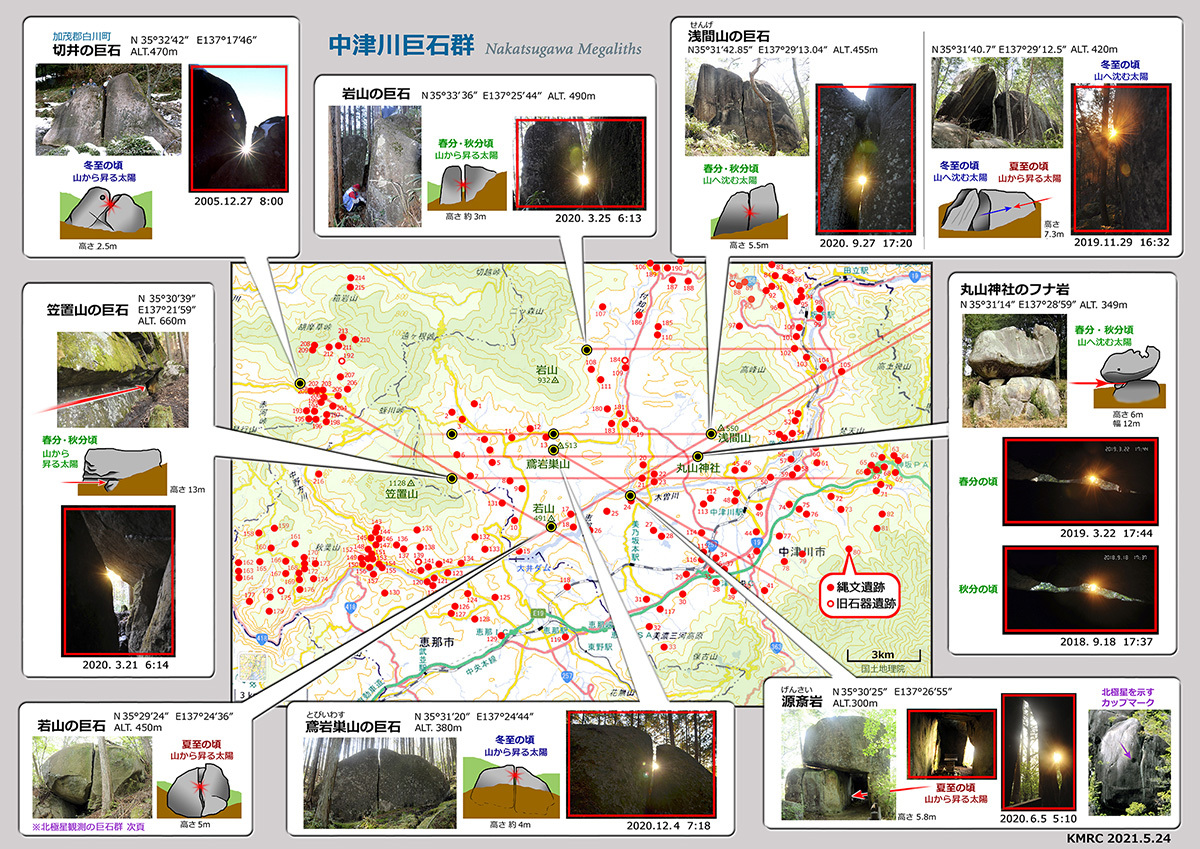

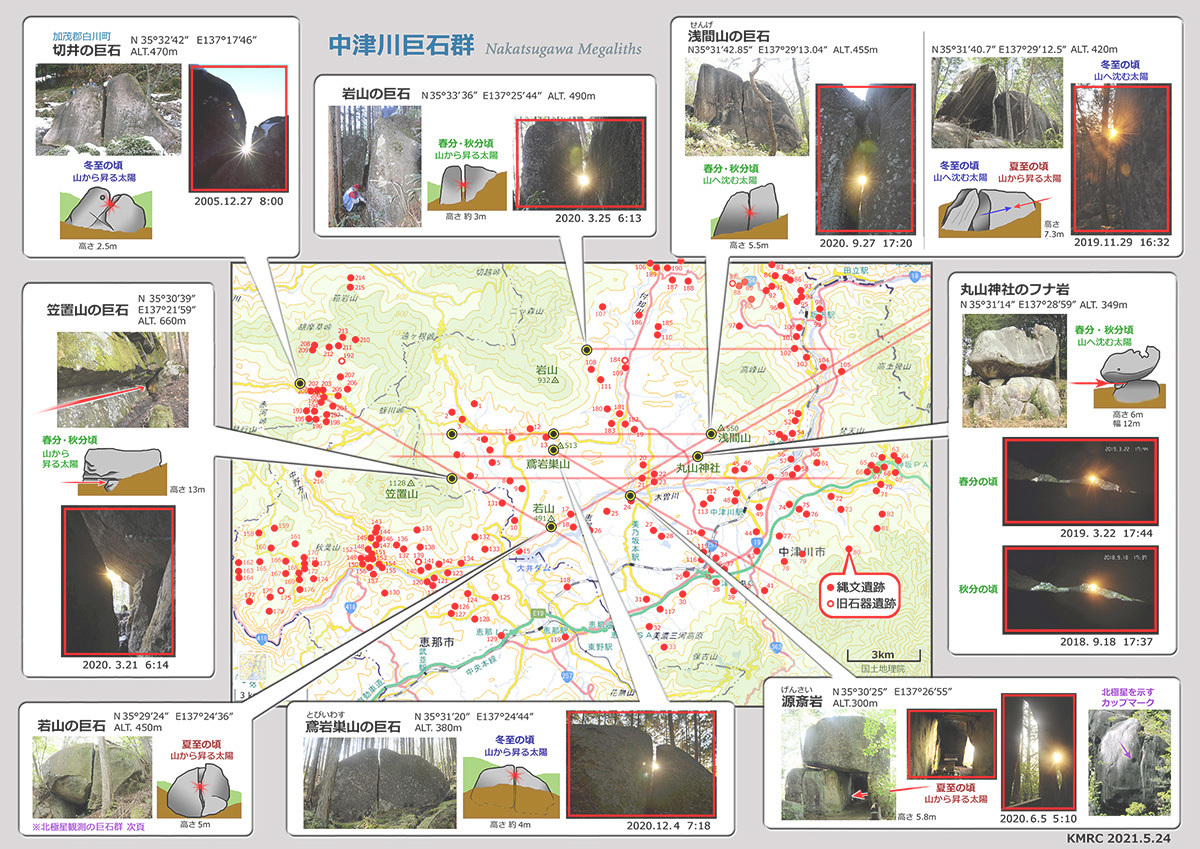

中津川市の巨石群 概要

調査対象地区は次のとおり。

・苗木地区 ①丸山神社のフナ岩 と ②浅間(せんげ)山

・蛭川地区 ③笠置山 ④鳶岩巣山 ⑤若山

・高山地区 ⑥岩山

・千旦林地区 ⑦源斎岩

中津川市では現時点において、おもに上記の各巨石群で、基礎的な太陽観測や北極星観測ができます。互いに見わたせるエリア内での位置関係が考慮されたネットワークシステムがあり 、いわば Sky Watcher のためのテーマパークのよう。

これまでの調査によって確認された巨石の位置は以下のマップのとおり。赤い点は縄文遺跡で、木曽川周辺の平野部に密集している。視界の開かれた平地における基礎的な太陽観測が各巨石で行われ、その全体像は太陽とともに生きた縄文人たちの巨石ネットワークと考えられます。

中津川市の巨石ネットワーク

※現在、上のマップに掲載されている巨石群をフリー見学できるのは、地図に掲載されている丸山神社のフナ岩(苗木地区)と源斎岩(千旦林地区)のみ。それ以外の案内表示はありません。

No.1_01

丸山神社のふな岩

|

所在地

|

岐阜県中津川市 苗木〔N35°31'14"/ E137°28'59"/ Alt.349m〕

|

|---|---|

|

調査日

|

2018年 3/23, 5/11, 5/25, 9/18

2019年 3/22, 4/12, 5/17, 7/12, 9/25, 11/29, 12/25

|

|

観測時期

|

春分と秋分の頃/沈む太陽

|

調査のプロセス

1997年、金山巨石群の調査開始期より度々足を運んでいた丸山神社の鮒(ふな)岩。

巨石の構造から、沈む太陽光との関わりを考え、21年が経過してようやく、2018年 春分の頃に観測。想像通りふな岩の基底部スペースへ射しこむ光が観測され、同年の秋分頃と翌年の春分も観測。これを機に笠置山との関連を推理し、中津川市の広範囲におよぶ調査が始まりました。

ふな岩は、2020年から調査に入る「中津川市から関市までの約52km東西ライン」一連調査の発端となった巨石。

調査レポート

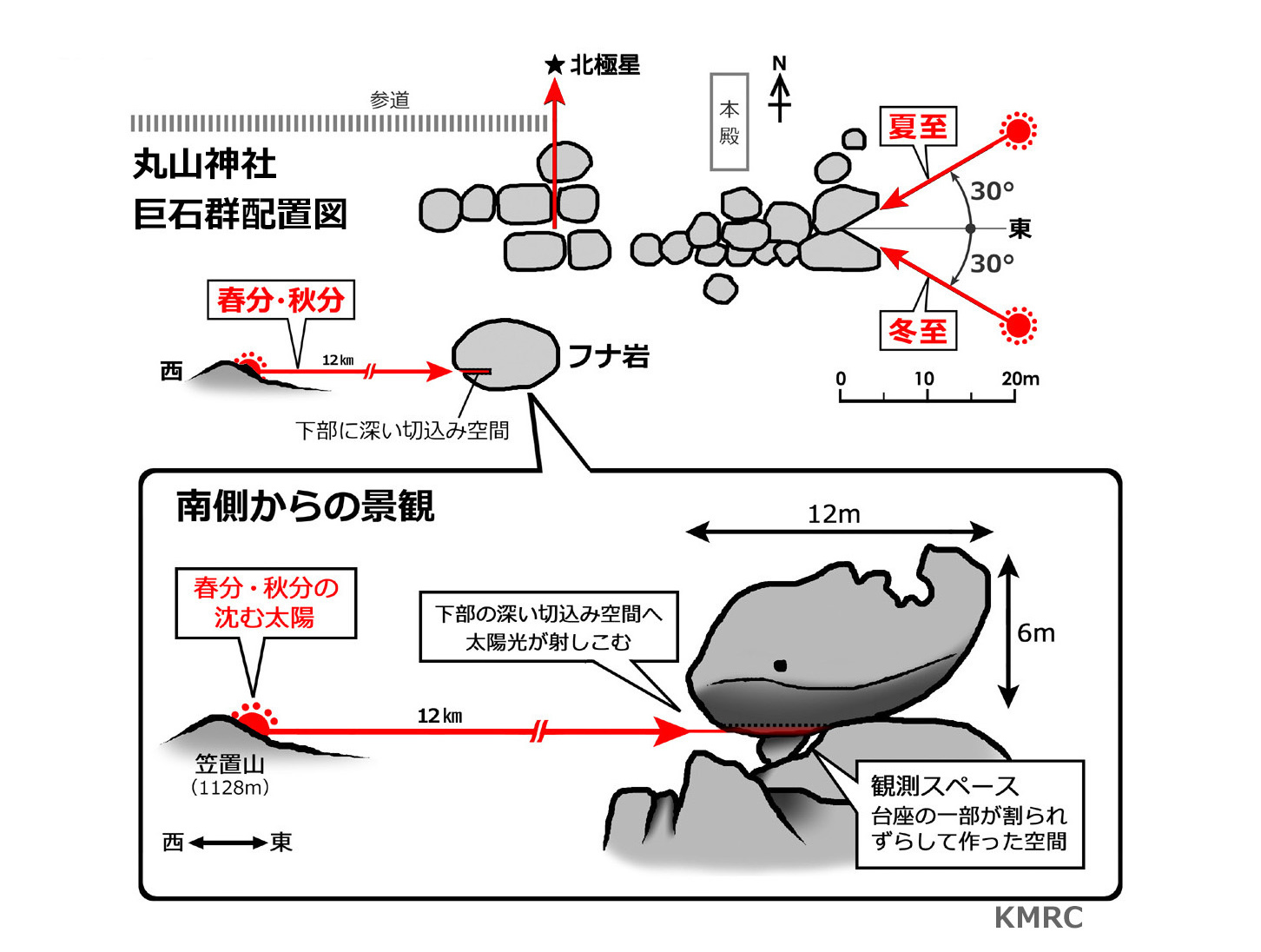

| 丸山神社の巨石群配置図 |

丸山神社のフナ岩 小高い丘の南側に鎮座するフナ岩(写真中央)。川魚の鮒の字があてられているが、クジラを想像させる。 |

フナ岩(南側) 幅12m、高さ6m、奥行8m。巨大な一枚の花崗岩がクジラの形に彫刻され、台座の上に据えられている。 |

|

フナ岩(北側) 巨石の裏側にはいくつものカップマークがあり、一部は北斗七星を描いているように見える。 |

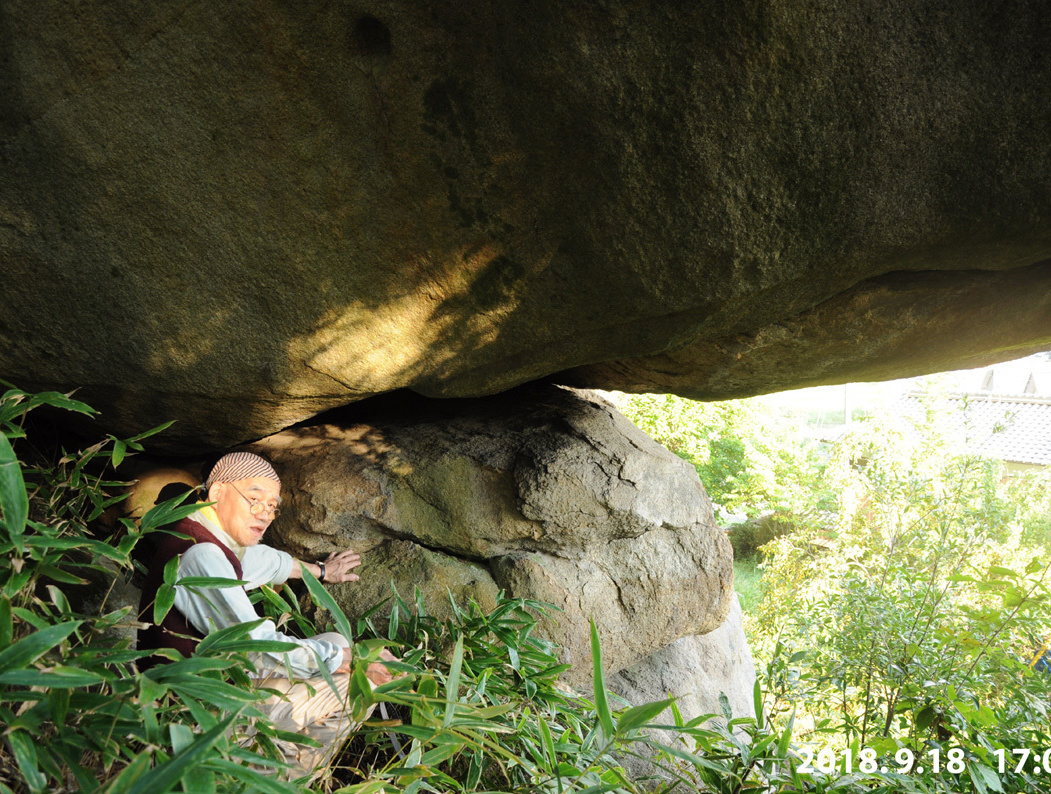

観測スペース フナ岩を据えている台座との隙間。フナ岩頭の下、西側から見たところ。奥に観測スペースが造られている。 |

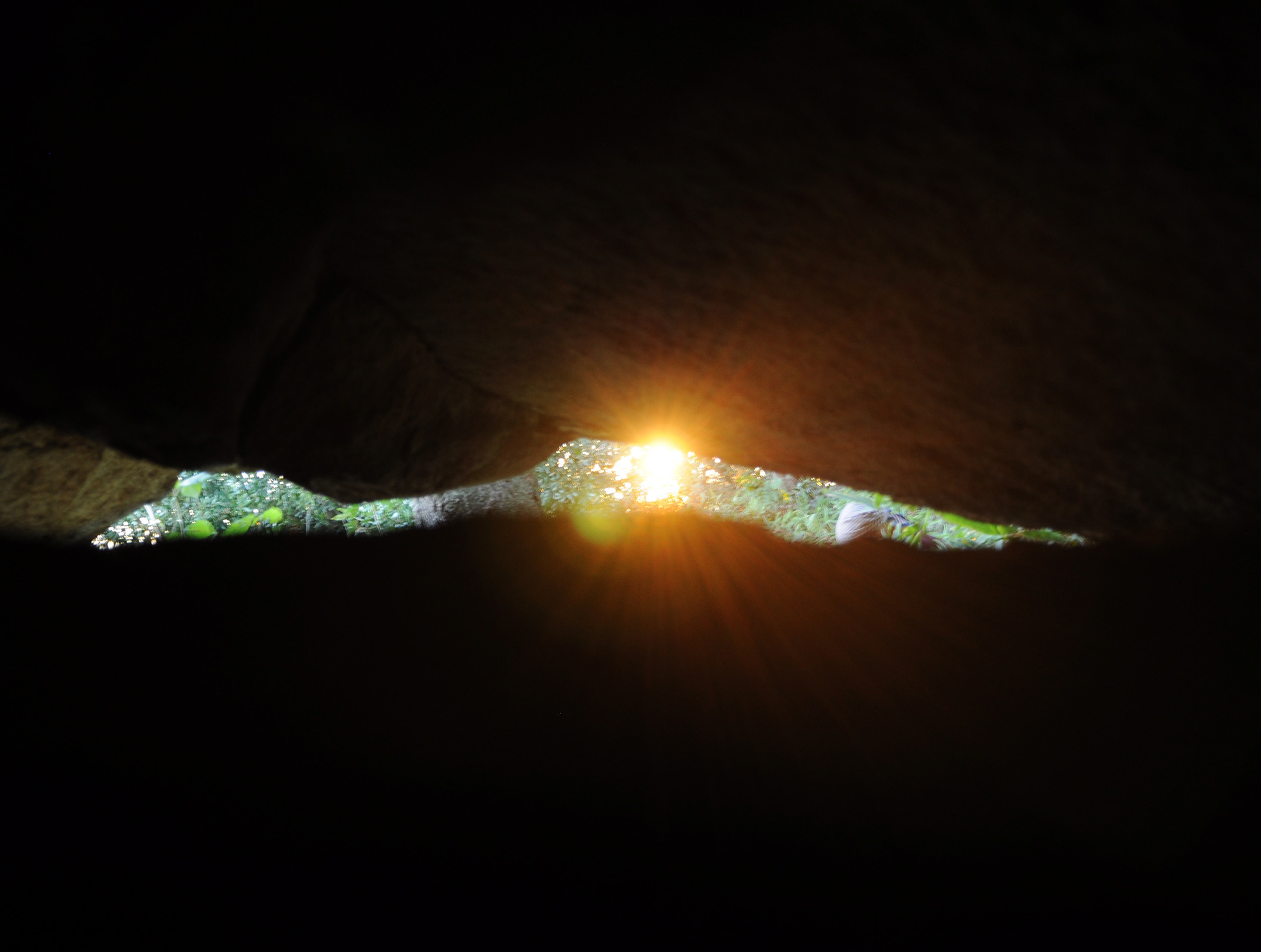

観測スペースからの景観 中から見ると、外を見通すスペースは真西に向いている。つまり春分と秋分の頃、沈む太陽光が観測スペースへ射しこむことが予測された。 |

|

観測スペース入口 写真上部中央にクジラの目玉が彫りこまれ、その下の台座に割れ目が見える。ここから観測スペースへ入る。 |

2018/03/23 2018年 秋分の頃、初観測。西の空へ沈む太陽が、観測スペースへ射しこむ様子を外側から確認した。 |

2018/03/23 西へ沈む太陽光。神社の木々が光を遮りやや見づらい。 |

|

2018/09/18(日没 17:56) 同年の秋分頃にふたたび観測、17時37分(太陽方位 90°26'/高度+2°33')。日没17分前、観測スペースから撮影。このあと17時40分頃、太陽は12km離れた笠置山へ沈む。 |

2019/03/22(日没 18:05) 翌年の春分頃にも観測、17時44分、日没の19分前(太陽方位 88°33'/高度+3°00')。このあと17時46分頃、太陽は笠置山へ沈む。 |

2018/09/18 丸山神社は西向きで、正面の12km先には笠置山が見える。春分と秋分の前後には、笠置山へ太陽が沈む。 |

||||||||

丸山神社のふな岩 まとめ

丸山神社のふな岩では、春分・秋分頃の沈む太陽 を観測できることがわかりました。観測スペースから見て、太陽が右側(北側)へ沈むときは夏期で、左側へ沈むときは冬期を示します。夏と冬を分ける時期に、ふな岩へ太陽光が射しこむしくみです。その期間は春分と秋分前後の何日間が観測できますが、巨石の構造から、また観測スペースのどの位置まで光が届くかの観測により、さらに期間を限定することができるかもしれません。

2019年 3月の観測を終えたとき、対面にある笠置山には春分・秋分頃の昇る太陽 を観測する巨石があるのではないか…という直観に基づき、調査の範囲を拡大していきました。 視界の広い平地での太陽の昇る位置と沈む位置は、春分と秋分の頃、直線上で対応します。

No. 1_02

笠置山の巨石 エリア 1

|

所在地

|

岐阜県中津川市 蛭川〔N35°30'39"/ E137°21'59"/ Alt.660m〕

|

|---|---|

|

調査日

|

2019年 4/12, 19, 26, 5/17, 7/12, 11/29

2020年 3/13, 21

|

|

観測時期

|

春分と秋分の頃/昇る太陽

|

調査・発見のプロセス

丸山神社のフナ岩は、2018年 春分の頃 からの調査で、12km離れた笠置山へ 沈む太陽光 を観測できるしくみがわかりました。私たちは、反対に笠置山に 春分と秋分の頃の 昇る太陽 を観測できる巨石があるのではないか、そんな思いから西側方面の山々に調査を開始。まず岩山と浅間(せんげ)山で太陽観測の巨石をみつけ、後に笠置山東側の中腹で、巨大なタワー型の観測巨石がみつかりました。

調査レポート

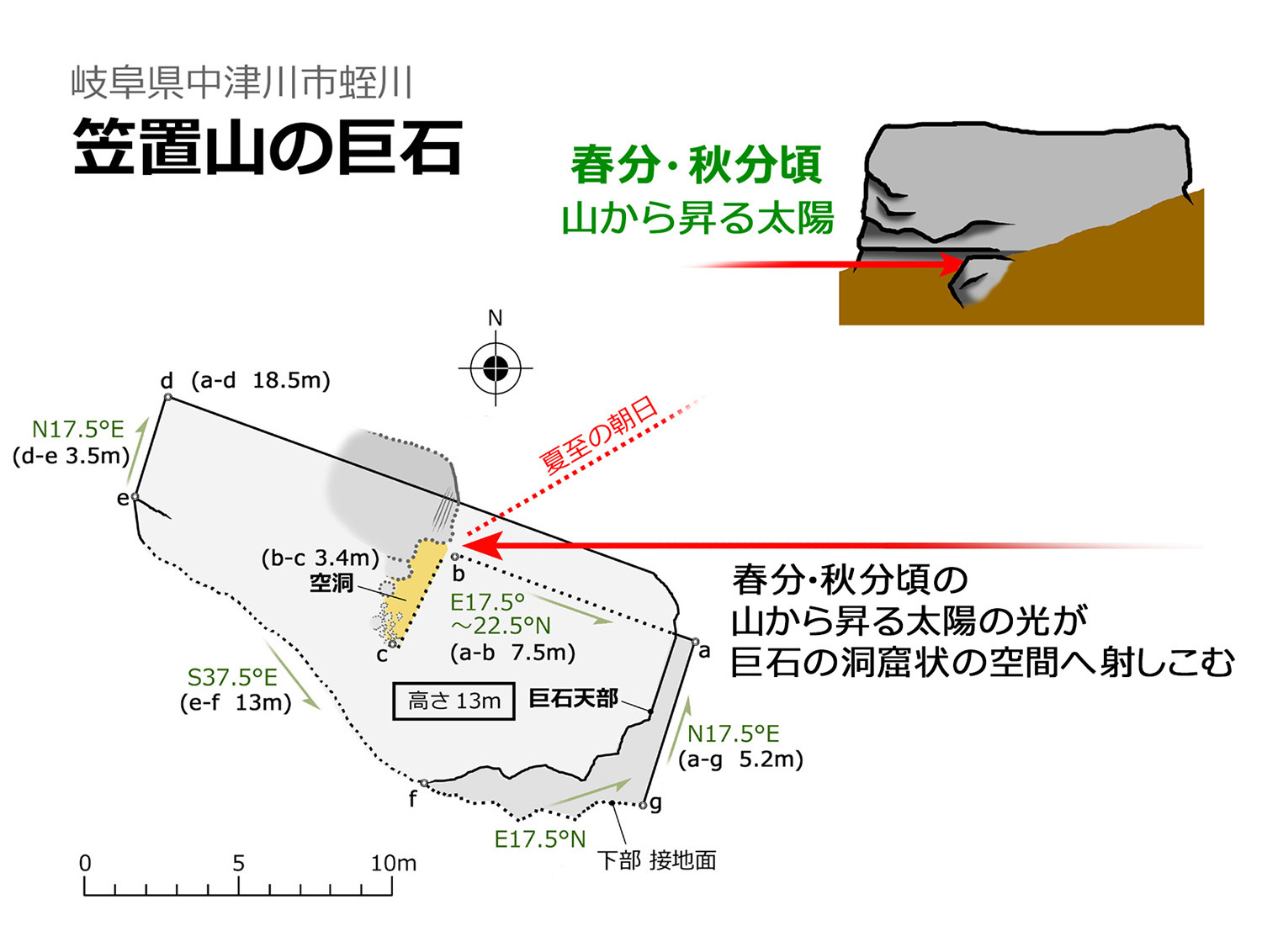

| 笠置山の巨石図 |

笠置山の巨石(東側) 2019年 4月、丸山神社のフナ岩から見える笠置山東の中腹あたり、古山道の西側に道を逸れると、突如巨大なタワー型の巨石に遭遇した(小林)。 |

巨石天部 巨石の天部は平坦なつくり。上に登り東の空が見わたせるが、今は木々で視界が遮られている。 |

|

笠置山の巨石(北側) 写真右下に洞くつへの入口がある。 |

洞くつ入口 洞くつ内を覗きこむ。 |

洞くつ内 2019年 4月26日、洞くつ内へ侵入し、内部調査。人がひとり入るスペースで、土砂が堆積している。 |

|

光が射しこむ隙間 洞くつ内から見ると、人が立っている位置が東の方向。つまり春分と秋分の頃、昇る太陽光が洞くつ内へ射しこむことが予測された。 |

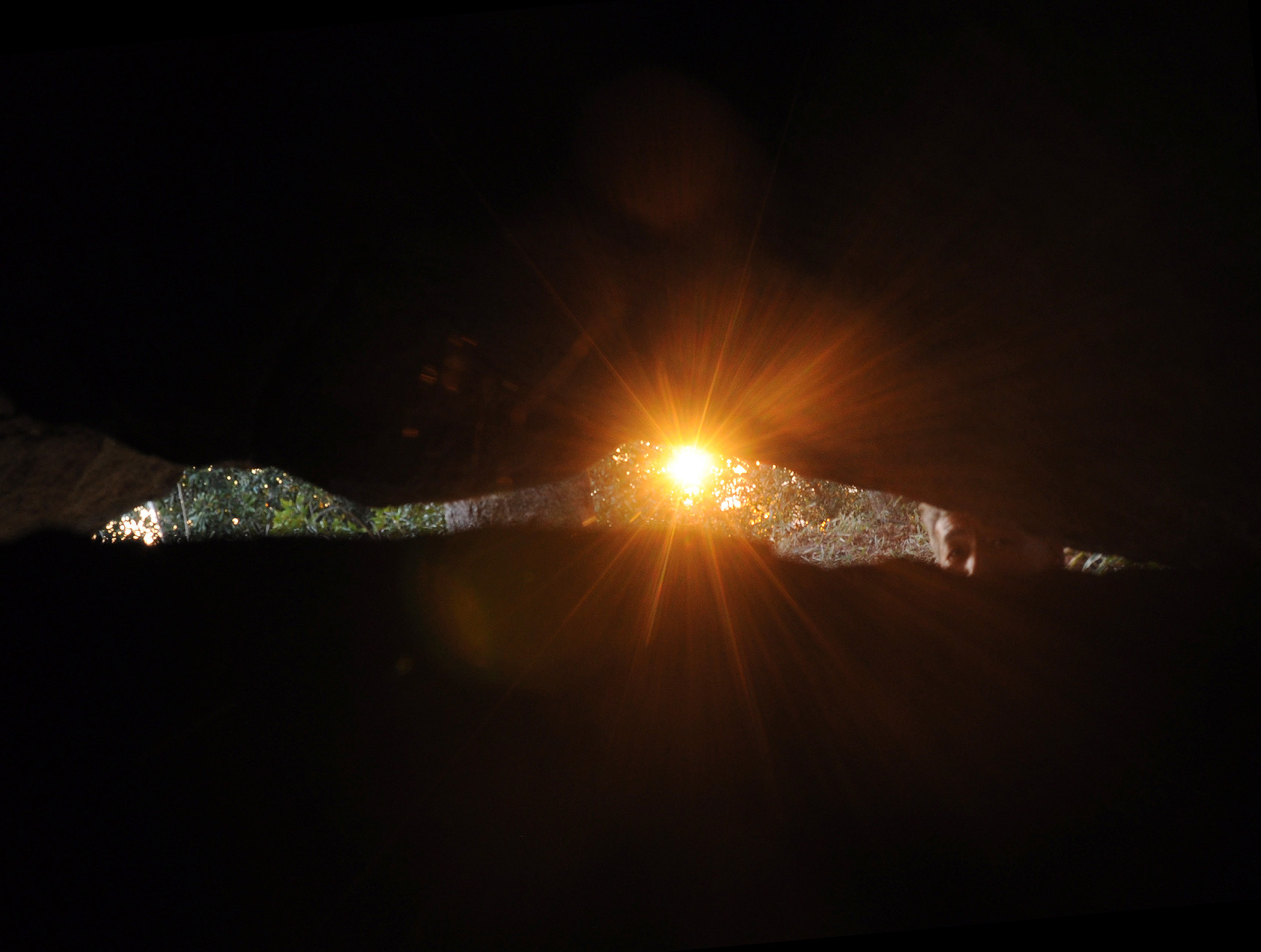

2020/03/21(日の出 5:52) 観測は3月13日と21日。日の出13分後に東の山から太陽が顔を出した(6時05分)。 |

2020/03/13(日の出 6:04) しばらくして巨石の洞くつ入口を照らしはじめる(6時16分)。 |

2020/03/13 6時29分、洞くつ内部へ光が射しこむ様子が確認された。13日はこれ以上奥へが光が届かない。 |

2020/03/21 6時12分、21日は洞くつ内から撮影。柔らかい光が射しこむ。 |

2020/03/21 春分の頃、21日は洞くつ奥の巨石まで光が届いた。 |

||||||||

笠置山の巨石(エリア 1)まとめ

笠置山では、予測した 春分・秋分頃の昇る太陽 を観測できる巨大なタワー型の巨石がみつかりました。東の空は木々に覆われ視界が遮られるものの、巨石の下につくられた洞くつと入口をふさぐ巨石との隙間から、春分の朝日が洞くつの奥まで射しこむことが確認できました。

中津川市の苗木(丸山神社)・蛭川地区(笠置山)の視界の広い平地での観測はいずれも、春分と秋分の昇る太陽と沈む太陽がほぼ直線上で対応する関係がみえてきました。

ここで重要なのは、縄文時代の人たちが巨石を利用し太陽観測を行っていたと仮定するなら、春分と秋分を知るには、まずその前に夏至(北限)や冬至(南限)を知ること ができなければ、それは可能にはなりません。縄文時代に東西南北の方位概念を得るには、太陽や北極星の観測によりそれを知ることができたでのでしょう。したがって周辺の山々の巨石調査を引き続き、4月と5月、集中的に行いました。

No. 1_03

岩山の巨石群

|

所在地

|

岐阜県中津川市高山〔N35°33'36"/ E137°25'44"/ Alt.490m〕

|

|---|---|

|

調査日

|

2019年 3/22,26, 4/12, 7/12, 9/25

2020年 3/19,21,25

|

|

観測時期

|

春分と秋分の頃/昇る太陽

|

調査・発見のプロセス

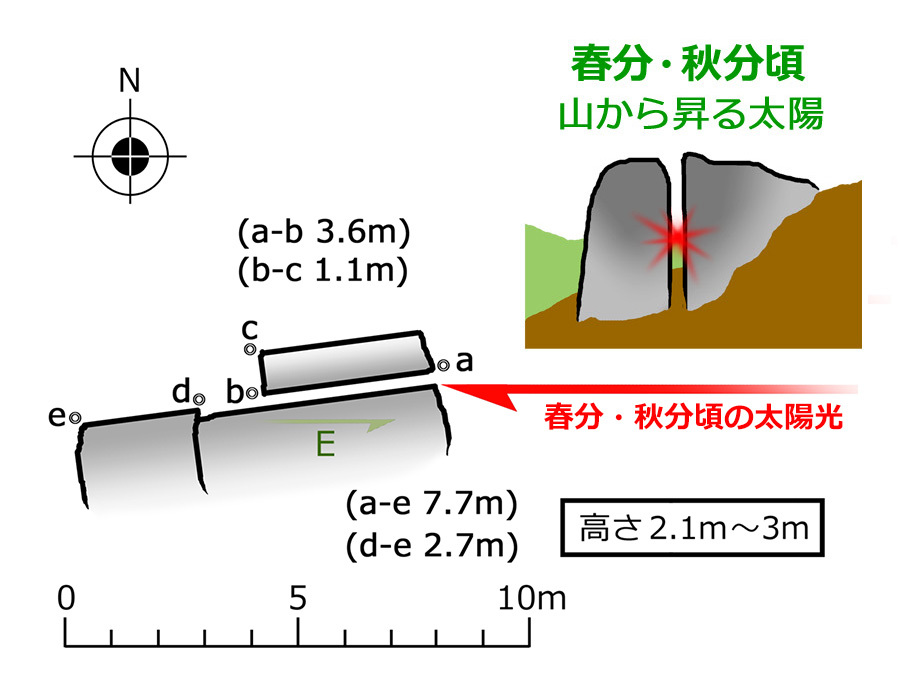

笠置山にも観測のための巨石の存在を考えていた頃、丸山神社のフナ岩の観測に向かう際、時間に少し余裕があり岩山に立ち寄りました。笠置山よりも手前の近い山で フナ岩周辺が見わたせる山 を検討し立ち寄ったのがこの岩山。そこには山のふもと、林道へ入る付近に、東向きのスリット石 が座っていました。

調査レポート

| 岩山の巨石図 |

2019/03/22 丸山神社のフナ岩が見える位置との関係を探りたどり着いた岩山490mあたり。恵那山を背景に手前中央が丸山神社のフナ岩付近で、その左に見える小高い山が浅間(せんげ)山。この正面はおおよそ冬至の太陽が昇る方向。 |

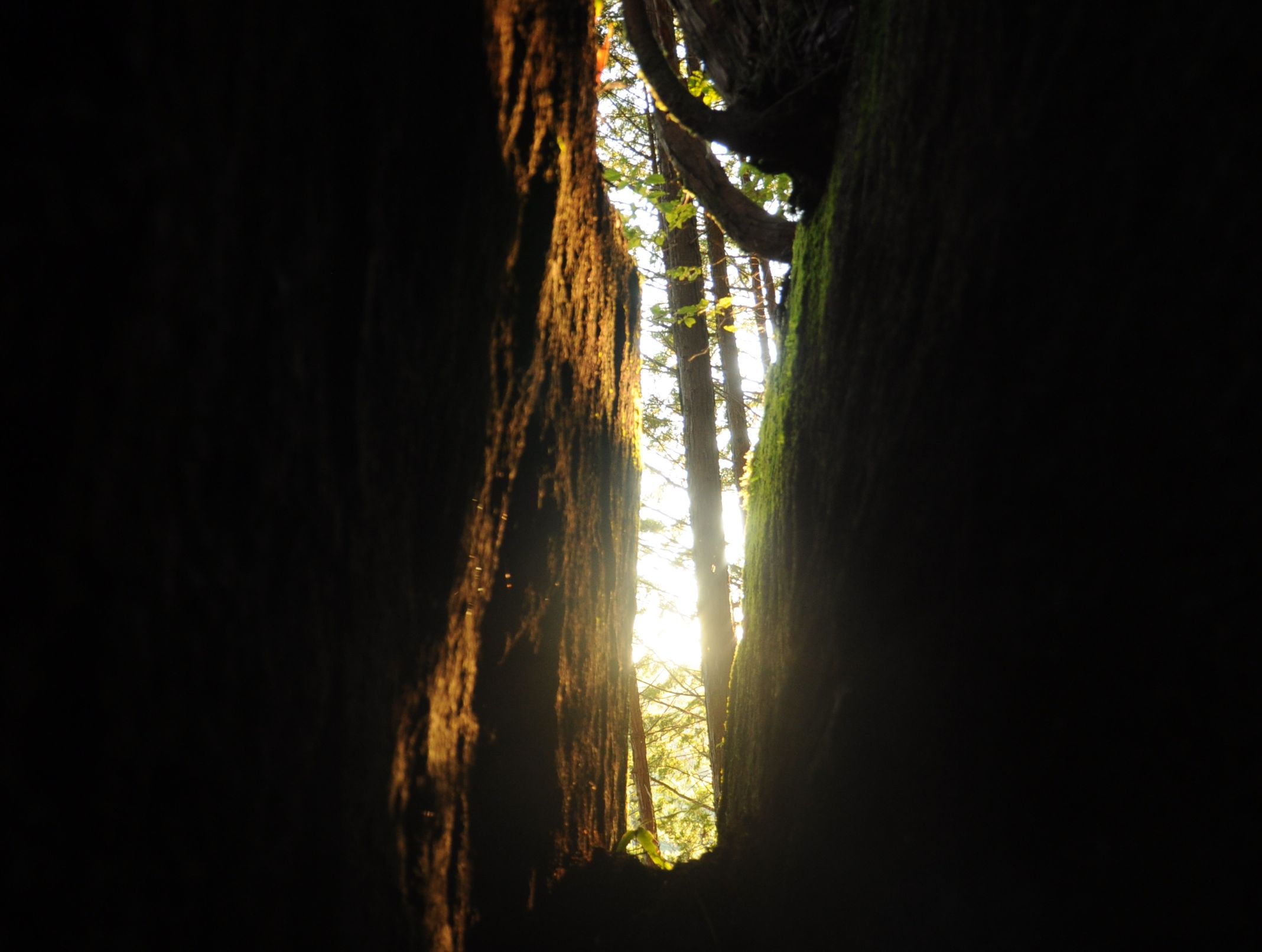

2019/03/26 3月22日に遠景から眺めた巨石に近づくと、2枚の石が直立し、スリット状の空間が東の空を向いている。巨石の高さ約 3m、南北の全体の長さ約 7.7m。 |

2019/03/26 西側から見た巨石間のスリット。スリットは狭いところで 23cm、広いところで 33cm、奥行は約 3.6m。この線上に、春分・秋分の頃の太陽が昇る。 |

2019/09/25 秋分の頃の観測。日の出時刻の 5時40分頃から待機(小林)。 |

2019/09/25 太陽が顔を出すタイミングの目安は、光が上部の木々に当たる位置が下がるにしたがいそのタイミングがわかる。 |

|

2019/09/25 太陽が高峰山から昇った瞬間、5時59分。真東ではなく、やや南寄りで昇る。 |

2019/09/25 太陽は真西よりもやや南位置で昇るため、巨石北側のスリット壁面を照らす。 |

2019/09/25(日の出 5:36) 朝 6時02分(太陽方位273°25'/高度 +3°43')。スリットの上部で光が射しこむ。下部で射しこむ様子を捉えるには、 1週間程前(秋分の前)から観測する必要があった。 |

2020/03/19(日の出 5:52) 翌年の春分頃に再観測。6時17分(太陽方位 273°12'/高度 +3°37')。秋分前=春分後 の観測が必要だが、その前に春分前の光を確認した(前年9月25日と同じ状態)。 |

2020/03/25(日の出 5:43) 3月19日から 6日後、6時01分(太陽方位 269°10'/高度 +2°02')、スリットの最下部で昇る太陽が捉えられた。 |

2020/03/25 6時18分(太陽方位 271°38'/高度 +5°29')、昇る太陽が巨石のスリットへ射しこんだ。 |

||||||||

岩山の巨石 まとめ

岩山の巨石群では、春分・秋分頃の昇る太陽 を観測することができます。

その期間は 春分から春分後にかけて、または秋分前から秋分までの、それぞれ数日間の観測 ができることがわかりました。

No. 1_04

浅間せんげ山の巨石 エリア 1

|

所在地

|

岐阜県中津川市 苗木〔N35°31'40.81"/ E137°29'13.17"/ Alt.420m〕

|

|---|---|

|

調査日

|

2019年 3/22,26, 5/17, 7/12, 11/29

|

|

観測時期

|

夏至の昇る太陽/冬至の沈む太陽

|

調査・発見のプロセス

2019年 3月22日、岩山から丸山神社のフナ岩へ観測に向かう道中、複数の巨石が目立つ山をみつけ、その山に近づきました。下から見ると円盤型の巨石を目にし、日をあらため 4日後にその巨石を見たあと、さらに奥へ入り、南向きに開かれた巨大な石組みに遭遇しました。

調査レポート

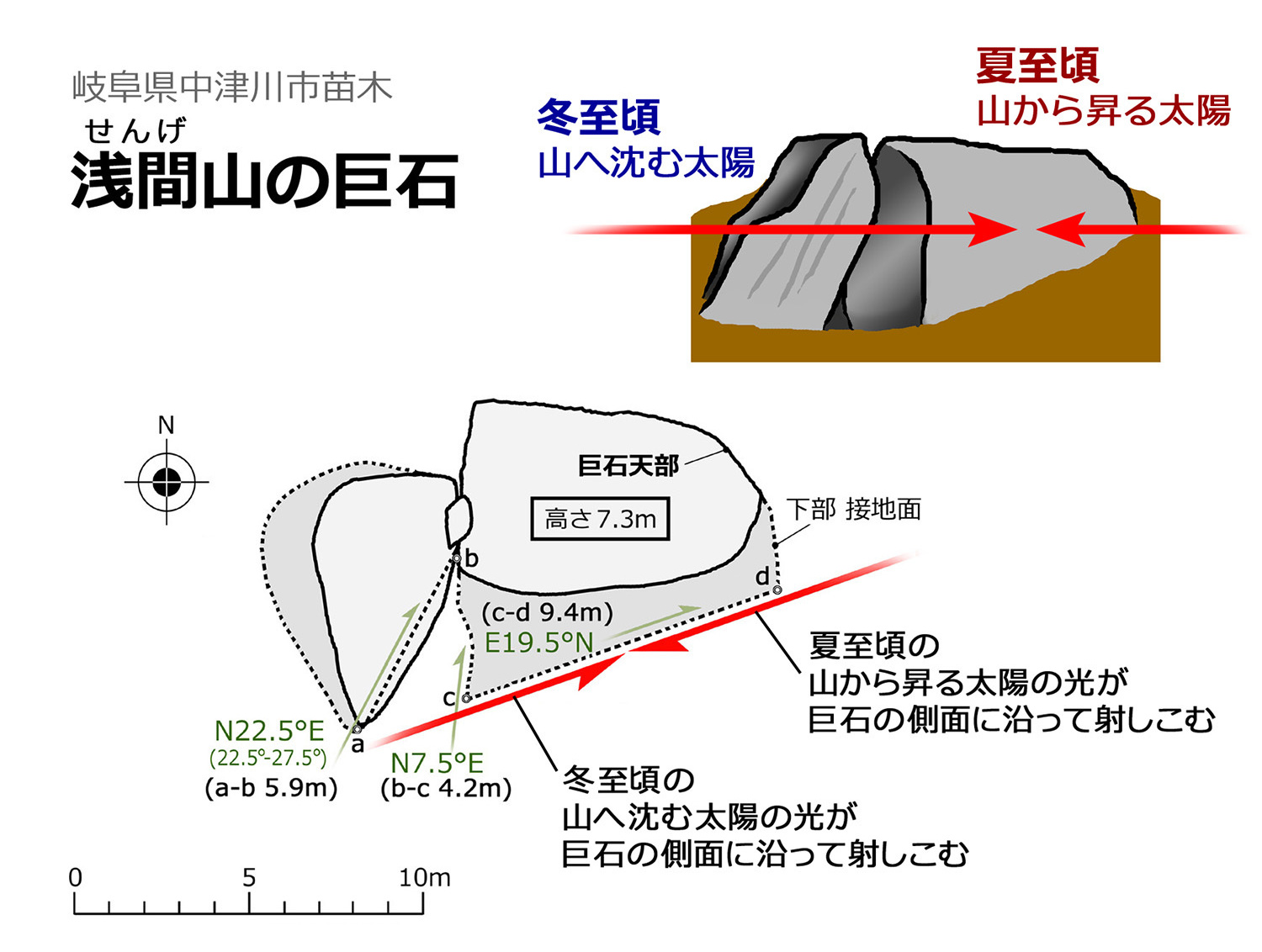

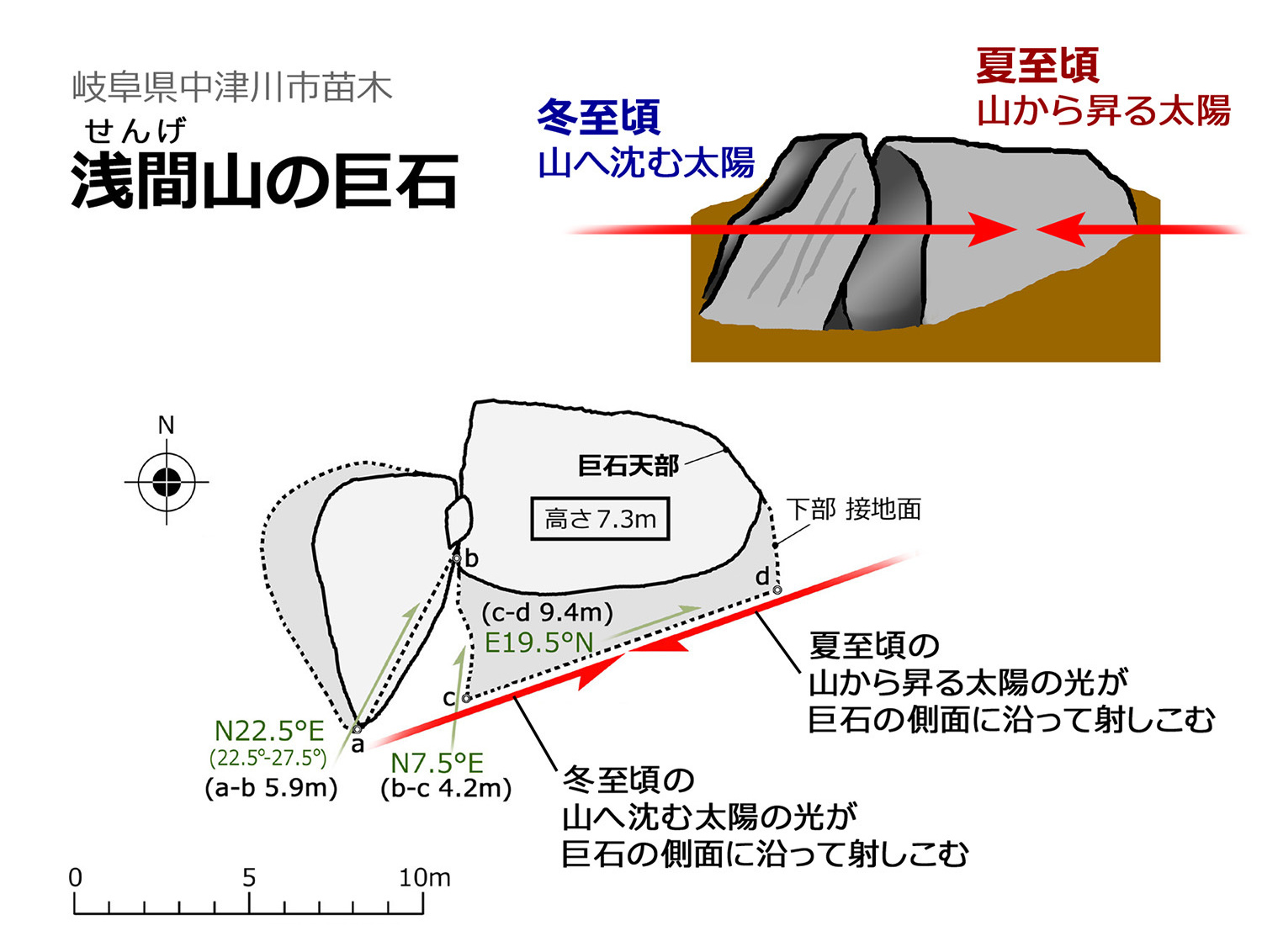

| 浅間山の巨石図 |

円盤型の巨石 浅間山へ踏みこむきっかけとなった巨石。2019年 3月22日、この日は浅間山南下の道路から見るのみ。 |

円盤型の巨石 2019年 3月26日、下から見えていた円盤型は巨石の上の部分。西の側面は笠置山に向いている。 |

|

浅間山の巨石 円盤型の巨石を通りすぎ、さらに東南奥へと進むと、巨大な2枚の巨石が支え合うような形で遭遇(小林)。 |

巨石天部 笠置山の巨石同様、天部は平坦なつくり。西の空には笠置山が見える。天部までの高さ約7.3m。 |

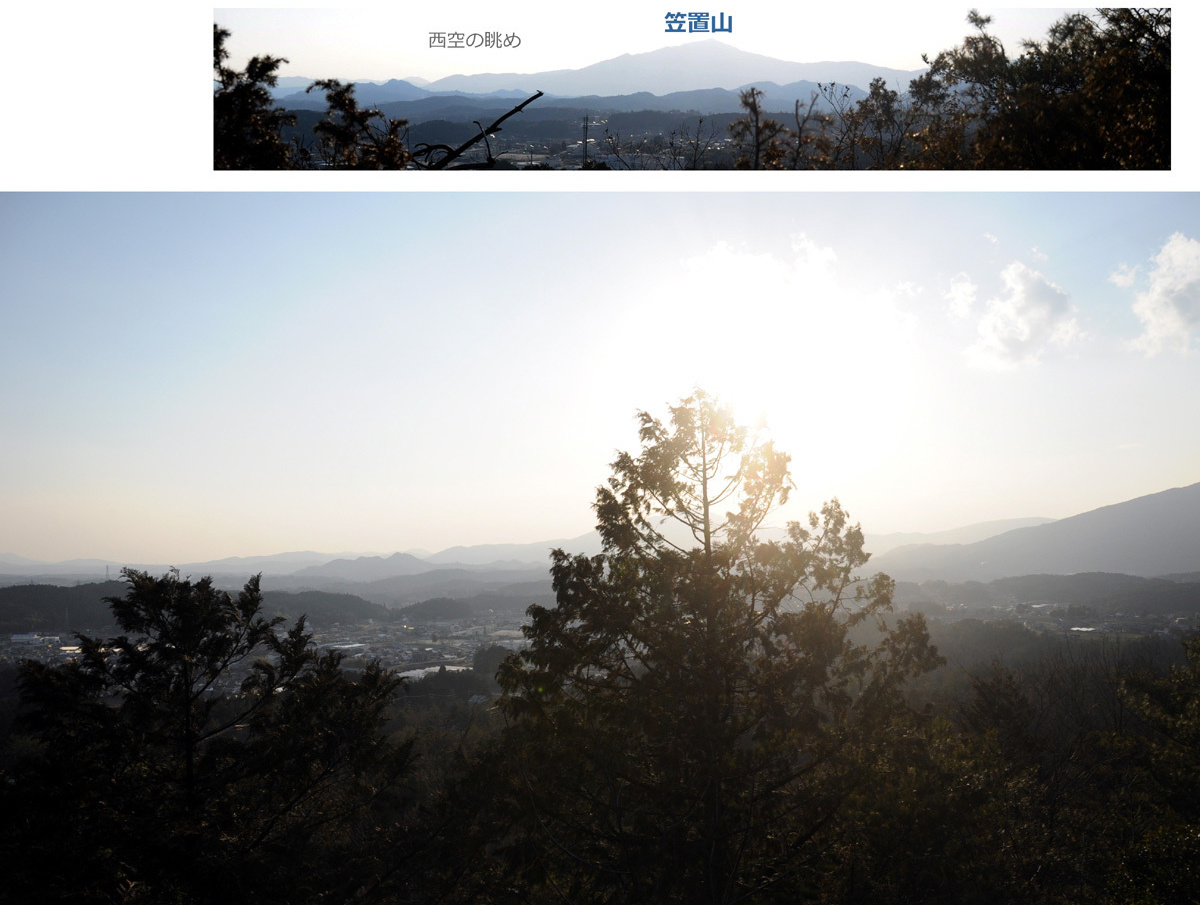

西の空には笠置山 浅間山の巨石天部からの西空の眺め。ちょうど笠置山の位置に木がありわかりにくいので、上の写真(円盤型の巨石からの眺め)参照。 |

|

夏至と冬至の太陽観測 巨石南東の壁面は、夏至の太陽が昇る方向(オレンジの矢印)と、反対は冬至の太陽が沈む方向を指向している。 |

2019/11/29 (日没 16:41) 冬至約20日前の観測。16時10分、太陽が笠置山に沈むのを待つ(小林・杉阪)。 |

2019/11/29 笠置山へ沈む直前の光、16時32分(太陽方位 63°10'/高度 +0°12')。冬至の頃の太陽は、約 2.5度左(南側)で沈む。 |

||||||||

浅間山の巨石(エリア 1) まとめ

浅間山の巨石群(エリア 1)では、夏至頃の昇る太陽 と 冬至頃の沈む太陽 を観測することができます。

冬至頃の観測では、冬至の約20日前から20日後にかけての 冬期のみ、沈む太陽光が巨石の側面を照らす ことが確認できました。

No. 1_05

鳶岩巣とびいわす山の巨石 エリア 1

|

所在地

|

岐阜県中津川市 蛭川〔N35°31'20"/ E137°24'44"/ Alt.380m〕

|

|---|---|

|

調査日

|

2020年 3/13,19, 5/1, 12/4

|

|

観測時期

|

冬至の頃/昇る太陽

|

調査・発見の経緯

友人から鳶岩巣山の巨石情報を聞き、まずは太陽観測のできる位置を検討し、東面を調査。次に西面の道路から見える巨大な石に向かう途中、高さ約 4mのスリット石に出あいました。スリットの正面は東方向で、冬至の頃、山の谷間から昇る太陽 が観測できることが予測されました。

調査レポート

| 鳶岩巣山の巨石図 |

鳶岩巣山のスリット石(東面) 2020年 3月19日、鳶岩巣山の調査 2回目のとき、別の巨石を目指す途中に出合う。古山道の入口付近の緩やかな斜面に直立している。高さ約 4.3m、全体の幅約 7.7m。スリットは約 9cm、奥行約 2.7m。 |

鳶岩巣山のスリット石(西面) 裏側へ回ると土砂が堆積しているが、スリットから向こうの山が見える。測量により冬至頃の山から昇る太陽光がスリットに射しこむと予測された。 |

|

スリットの線上の山 スリットから見える向こうの山は、ちょうど視界が開けた山の谷間。 |

スリット石(南側) スリット石を南側から見る。右の側面が東南方向を向いている。 |

2020/12/04(日の出 6:40) 7時18分(太陽方位 302°10'/高度 +5°12')、スリットの線上の山から昇る太陽。冬至の頃はこの位置より 1.5度右側(南側)から昇る。〔撮影:杉阪一夫〕 |

||||||||

鳶岩巣山の巨石(エリア 1) まとめ

鳶岩巣山のスリット石でも予測とおり、冬至頃の昇る太陽 を観測できることが確認されました。

No. 1_6

浅間せんげ山の巨石 エリア 2

|

所在地

|

岐阜県中津川市 苗木〔N35°31'42.85"/ E137°29'13.04"/ Alt.455m〕

|

|---|---|

|

調査日

|

2020年 4/10,22,26, 9/27, 10/16

2021年 5/14

|

|

観測時期

|

春分と秋分の頃/沈む太陽

|

調査・発見のプロセス

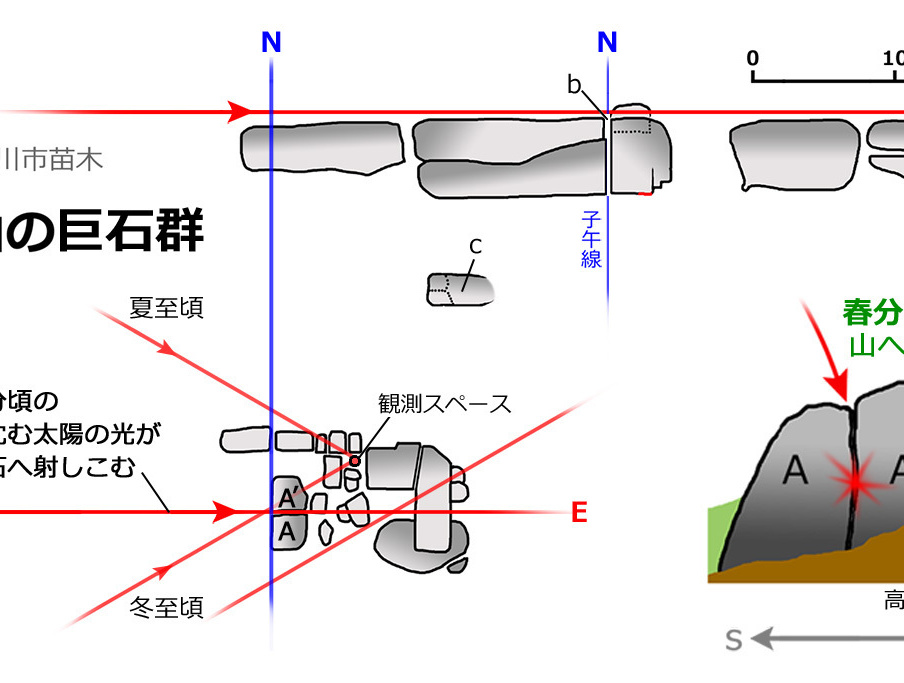

浅間山の巨石群(エリア 2)は、エリア 1の調査の拡張において、山の南西側に、東西へ約50mにわたり連立する巨石群がみつかりました。この巨石群は現時点で中津川市の中でも最大級の規模。最西端には真西約12km先の笠置山を正面に、高さ約 4mのスリット石(A・A')が直立していました。

調査レポート

|

浅間山の巨石群配置図 (エリア 2) |

配置図 a の巨石 エリア 1 の巨石群からさらに山の上部へ進むと、東西へ約 11mの規模の見晴らし台のような巨石があった。 |

a の巨石からの 南方向の景色。中央上部の平地の中に丸山神社が見える。左上に満開の桜が写る苗木城も見える。 |

|

配置図 b の巨石 高さ約 6m、東西の長さ約 18mの巨石。Google Map の航空写真でその俯瞰を見ることができる。 |

配置図 b の巨石 |

b の巨石の南北スリット 東西 18mの巨石の東から 3.8mのところに、南北にスリットがある。写真は北から見たところ。右側の巨石、南北線中央当たりから、さらに東西のスリットがあり、手前はスリット幅が広くなっている。 |

|

配置図 c の巨石 山の斜面にホゾ組みされた巨石が座る。 |

配置図の観測スペース 西北上空からの巨石配置。石で囲まれた空間が観測スペース。1×1.5m。 |

観測スペース 西北下側から観測スペースを見あげる。観測者は小林。 |

|

春分・秋分観測のスリット石 東西約50mにわたる巨石群 |

浅間山の巨石(エリア 2) まとめへ

春分と秋分の頃、笠置山へ沈む太陽の光が、巨石ののスリット間(A・A')へ射しこむことが確認されました。フナ岩へ射しこむ光と同じ時期・時刻です。

No. 1_9

笠置山の巨石 エリア 2 /N35°31'40" ライン

|

所在地

|

岐阜県中津川市 蛭川〔N35°31'40.18"/ E137°20''58.62"/ Alt.813m〕

|

|---|---|

|

調査日

|

2021年 4/9, 23, 30

|

|

観測時期

|

春分と秋分の頃/昇る太陽と沈む太陽

|

調査・発見のプロセス

笠置山の巨石群(エリア2)は、2018年から2020年までの中津川市巨石群の調査の後、2020年11月から調査に入った関市までの東西ライン上を再考察し、あらためて 北緯35度31分40秒の周辺 を検討しみつかった巨石群です。

No. 1_11

浅間せんげ山の巨石群 エリア 3

|

所在地

|

岐阜県中津川市 苗木〔N35°31'39.11"/ E137°28'50.46"/ Alt.368m〕

|

|---|---|

|

調査日

|

2021年 5/14

|

|

観測時期

|

春分・秋分の沈む太陽

|

調査・発見のプロセス

2021年 5月、北緯35度31分40秒から43秒ライン上の巨石調査の際、下山後、山のふもと南西位置にある神社の巨石にスリットを見ました。スリット正面は真西を向き、笠置山が見えたことから、浅間山エリア2のスリット巨石と同じ構造があるのではないかと検討しました。

No. 1_1 Nakatsugawa ④

鳶岩巣とびいわす山の巨石群 エリア 2

|

所在地

|

岐阜県中津川市 蛭川〔N35°31'39.86"/ E137°25'00.69"/ Alt.438m〕

|

|---|---|

|

調査日

|

2021年 5/7

|

|

観測時期

|

春分・秋分の頃/昇る太陽と沈む太陽

|

調査・発見のプロセス

鳶岩巣山の巨石群(エリア2)は、2018年から2020年までの中津川市巨石群の調査の後、2020年11月から調査に入った関市までの東西ライン上を再考察し、2021年5月、あらためて 北緯35度31分40秒の周辺 を検討しみつかった巨石群。

No. 1_7

若山の巨石群 エリア 1

|

所在地

|

岐阜県中津川市 蛭川〔N35°31'20"/ E137°24'44"/ Alt.380m〕

(天佑稲荷から紅岩よりも上)

|

|---|---|

|

調査日

|

2020年 4/3, 5/9, 6/17

|

|

観測時期

|

夏至の頃/昇る太陽

|

調査・発見の経緯

丸山神社のフナ岩 と 笠置山 の中間位置にある 鳶岩巣山 と、鳶岩巣山の北にそびえる 岩山 のいずれにも、太陽観測の巨石がみつかりました。それらの位置関係を地図で見てみると、東西線上には 笠置山-鳶岩巣山-フナ岩 と並び、南北線上には 岩山-鳶岩巣山 と並んでいることがわかりました。この南北線上のさらに南には 若山 という山があります。南面には「紅岩」とよばれる巨石が道路側からも目立ちます。GOOGLE MAPの航空写真で他にも巨石があることを確認し調査にでかけました。紅岩の奥上に並ぶ巨石を目指し登っていくと、途中、そこにも高さ約 5mの スリット石 が目にとまりました。そのスリットは夏至の昇る方向でした。

No. 1_8

若山の巨石群 エリア 2

|

所在地

|

岐阜県中津川市 蛭川〔No.4, N35°29'23"/ E137°24'31"/ Alt.338m〕

(天佑稲荷駐車場の北側一帯)

|

|---|---|

|

調査日

|

2020年 5/9,10,14,22,27, 6/5,17, 7/3, 8/7, 9/15,19,21,22,23,28, 10/2,16, 11/6, 12/11

|

|

観測時期

|

夏至・冬至・春分・秋分の頃/いずれも昇る太陽と沈む太陽/

No.1-4 は北極星を指向する

|

概要/調査・発見の経緯

このエリア(東西約150m×南北約100m)は、これまで中津川市内でみてきた巨石群の総合的な 天体観測のテーマパーク といえる。

この場所がみつかるきっかけとなったのが、エリア 1 の調査のあと夕刻、駐車場で休憩しようとしたまさにその場所で目に入った長さ約 2.5mの低い スリット石(No.1)が 真北(北極星)の方向を向いている ことに注目したことから始まる。もっとも進化した巨石群が No.4 で、方位の 4方向にスリットがつくられている。方位という概念が北極星と太陽観測に基づくものであることを学ぶのにふさわしい巨石群 と考えられる。

◆2018年~2023年

縄文巨石天文学の復活プロジェクト(動画・英語)東芝国際交流財団研究助成事業 2022

◆2025年の調査状況はこちら